- 作者:lzbbcom

- 发表时间:2021-07-20 15:04:23

- 来源:

文/袁 志 学

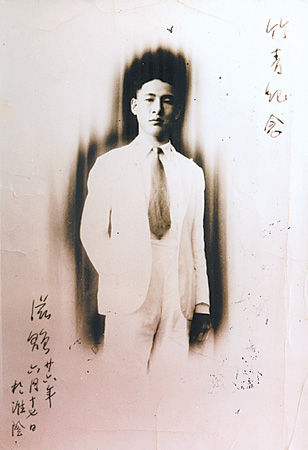

31军93师师长丛德滋(小丛德滋)

丛德滋

1937年,丛德滋在淮阴赠给妻子王竹青的照片

1938年,欢送八路军驻兰州办事处第一任处长彭家伦返回延安时的合影。前排左二为谢觉哉,后排左二为丛德滋,左三为伍修权。

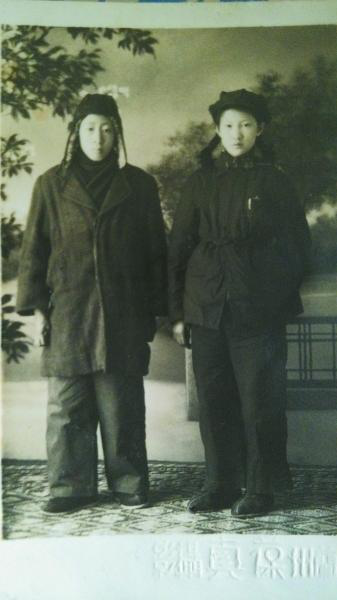

1953年,王竹青向谢觉哉老人寄出了丛家姐弟的合影,左为丛甘,

右为丛丹。

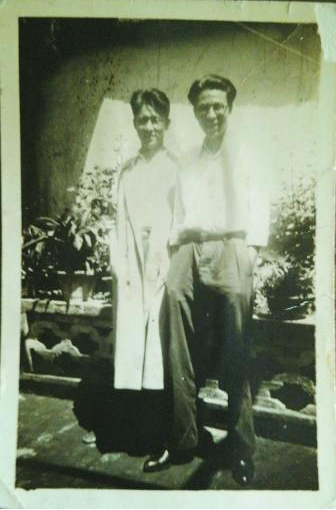

丛德滋(左)与民众通讯社记者于谦合影

丛德滋被捕后,伍修权送至狱中的红毛毯

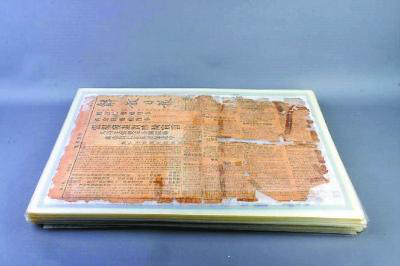

西安事变中的《解放日报》,丛德滋任总编辑

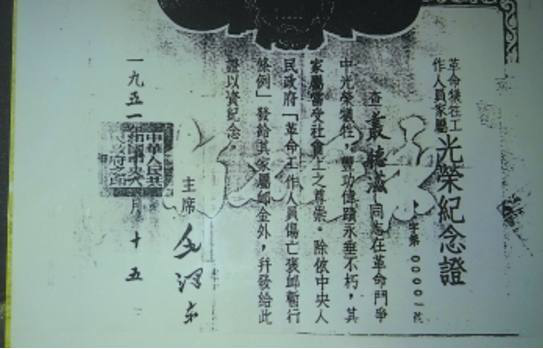

发给丛德滋亲属的中华人民共和国00001号烈士家属证

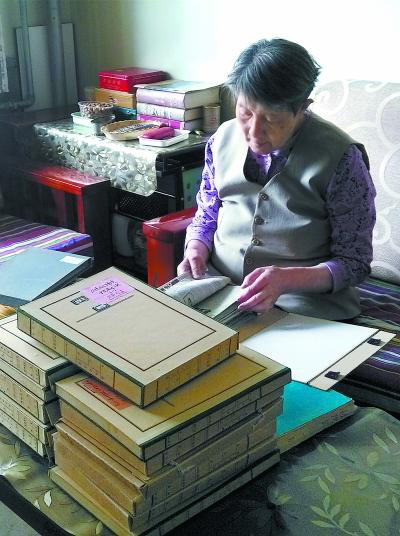

丛德滋女儿丛丹在甘肃省档案馆翻阅父亲丛德滋的资料

丛德滋(1910.11—1942.4) ,字悦生,中共党员,出生地辽宁凤城,祖籍山东文登。1927年秋,丛德滋从凤城第二师范学校毕业,在县城教了一年书。1928年考入沈阳的东北大学教育学院,攻读史地专科。1931年“九·一八”事变后,东北大学被迫搬迁至北平。1932年秋,丛德滋告别家乡,和东大校友去北平复课。在轰轰烈烈的抗日救亡运动中,他进一步受到了革命的熏陶和锻炼。在东北大学学习期间,丛德滋曾在北平平绥铁路局勤工俭学,使他能够经常和工人群众接触,因而受到铁路工人革命斗争的影响。1933年,他从东北大学毕业后到张学良将军的东北军领导机关国民党军委会北平分会政训处工作。同年 3 月,由于全国人民要求抗日的呼声不断高涨,蒋介石深恐东北军生变,便把该部从东北一带陆续调往鄂豫皖的内战前线去围剿红军。1935年2月13日,丛德滋随军到湖北宋埠、麻城。东北军在这里连打败仗,大多数官兵水土不服,思乡心切,士气极为低落。同时,在共产党团结抗日的号召下,东北军官兵反对内战的情绪激增。为了反对蒋介石“攘外必先安内”的反动政策,丛德滋开始在一些进步报刊上发表文章,揭露蒋介石卖国投降的内战行径,1935年6月13日被国民党以“共党嫌疑人”的罪名逮捕,羁押于武汉行营,后经张学良营救出狱。

“西安事变”中独当一面

1935年9月,红军北上先遣支队攻克天险腊子口,形成了北出甘南、最后进入陕北根据地的态势,蒋介石赶忙调东北军开赴陕西,在西安成立了“西北剿匪总司令部”。丛德滋随军于9月底到达西安,担任总部办公厅第六科校级科员,从事情报工作。1936年4月l日,丛德滋在西安主办了东北军进步刊物《西北响导》。同年6月18 日,东北军又在西安创办了《西京民报》,丛德滋担任该报主编。此际,丛德滋进一步倾向革命,拥护共产党的团结一致进行抗日的方针政策,并以各种手法作掩护,在《西京民报》和《西北向导》中积极宣传抗日救亡运动。1936年12月12日,震惊中外的西安事变发生,张学良的秘书应德田接管了政训处,并将其改为政治处。不久,罗瑞卿同志带领一批干部来到政治处,丛德滋参加该处工作。“西安事变”发生的当日凌晨,中共西北特别支部徐彬如等同志以西北各界抗日救国会的名义,随杨虎城的 17 路军接管了国民党陕西省党部,同时拘捕了《西京日报》社社长丁履进。当时任东北军张学良将军秘书的郭维城同志派丛德滋和关吉岗二人接管了《西京日报》社。经过大家讨论,决定为纪念“西安事变”这个具有历史意义的事件,将该报社改名为《解放日报》社,并由丛德滋亲笔题写了报头。经过一番紧张的筹备, 12月13日正式创刊。总编辑是丛德滋;魏文伯任编辑。1937年2月8日,国民党中央军趁机进入西安,《解放日报》被迫停刊。失去工作的丛德滋,怀着满腔悲愤于2月9日离开西安,走访在北平、天津、上海、南京等地的同学和朋友。丛德滋到上海后,通过东北大学同学王文杰(“西安事变”期间曾在《解放日报》社工作过一段时间)的关系,结识了王的侄女王竹青。当时,王竹青正在沪江大学读书,每晚到共产党主办的工人夜校教书。 1937 年“八 · 一三”事变发生,日寇轰炸上海。两人投入了守卫上海反击日寇侵略的斗争。上海失守后,二人取道汉口、石家庄和太原,回到王竹青家乡山西邠阳东赵村,并在这里结为伉俪。此时,八路军总部设在东赵村附近的下巍堡一带。在这里,丛德滋与八路军取得联系,并结识了邓小平和杨立三等同志,积极支持和参加地方抗日救亡工作。1937年11 月的一天深夜,丛德滋奉命在八路军115 师汪达元同志掩护下,从山西转至西北工作,山西太原至延安,后又到达西安,在八路军驻西安办事处和林伯渠同志见了面。

《民众通讯》社耳听八方

不久,应曾在东北军工作过、时任甘肃学院文学系主任王洽民之邀,并经八路军驻西安办事处介绍,丛德滋于1937年底到达兰州,在八路军驻甘办事处、中共甘肃工委的领导下,在谢觉哉、伍修权同志的具体指导下,开始神圣的革命工作。1938年1月15日,为了广泛联系群众,动员群众参加抗日救亡运动,宣传党的方针、政策,他请示谢觉哉创办通讯社,得到谢觉哉同志的支持和赞同。但国民党当局对于革命宣传极为恐惧,千方百计阻挠革命刊物的出版发行,因此国民党甘肃省党部对通讯社的立案登记迟迟不予批准。鉴于这种情况,他便请王治民先生出面,多次找甘肃省党部书记赵清正商谈。在组织的安排下,1938年2月,妻子王竹青也从山西经西安来到兰州。经过一番斗争和努力,民众通讯社终于被批准登记,社址设在南府街79号(现金塔巷)并于当年3月1日开始正式发稿。与此同时,丛德滋还和王德谦、吴皋元、袁弱水、王洽民、汪祖继、大江等人创办了《战号》旬刊,社址也设在南府街79号,并于3月1日出版创刊号。

丛德滋创办的民众通讯社不仅为共产党提供了良好的宣传舆论阵地,而且成为掩护地下党同志和进步文化工作者的机关,收容红四方面军西路军失散人员的转送站。在国民党顽固派经常派特务监视八路军驻兰办事处的活动,迫害接近“八办”的进步人士的情况下,丛德滋利用合法的身份,把民众通讯社变成党员和人民群众同办事处联系的联络站。一些进步文化工作者、热心于抗日救亡运动的东北大学同学,以及党派遣的同志来兰后,不少是先住在民众通讯社,根据党的指示,由丛德滋等出面想方设法安排工作,一时无法安排工作的还负责照顾他们的生活。

南府街上文人荟萃

1938年4月28日,萧军、塞克、朱星南、王洛宾等人来兰后都先住在丛德滋家。有些失散的红西路军人员到兰州后不便公开与办事处联系,就先到民众通讯社接头,随后由丛德滋利用夜间送往八路军驻兰办事处,再由“八办”转送延安。1938 年春,原红四方面军西路军的一位女同志,被捕后从青海逃到兰州,被国民党拘押在一个所谓的“妇女济良所”内。谢觉哉将此情况转告丛德滋。丛德滋请于千以民众通讯社记者身份去“妇女济良所”,找到了那位红军女战士,谢觉哉根据可靠情况提出抗议,第八战区司令长官朱绍良才不得不命令将人放出,交给八路军办事处。西北公路局汽车司机侯维炽去甘肃与新疆接壤的安西县,接运苏联支援的大卡车。当时,从事第三国际情报工作的苏共党员盛健也在车上。汽车行至乌鞘岭龙沟铺一带时,遇到 10 多位衣衫槛褛、蓬头垢面的青壮年在路上艰难地跋涉。经询问,原来是失散在河西的西路军红军战士。他二人即令上车。一路上,盖严了车篷,机警安全地越过了马家军一道道岗卡。到达兰州效区安宁堡盛健告诉司机,天黑时,把车开到城里南府街,找民众通讯社,把人全部交给丛德滋。

1938年4月以后,丛德滋经曾经在北平政治分会工作的同事曾扩情介绍进入驻兰州的国民党第八战区政治部工作,担任政治部主任曾扩情的秘书,同事兼任甘肃省抗敌后援会宣传组组长,主持编辑《抗敌》杂志,在《抗敌》以及1939年4月25 日创刊的《政论》等杂志上署名发表了不少文章。这些文章有的从分析国内外形势入手,说明中国只要坚持抗战就必然取得胜利;有的论述我党提出的全面抗战的路线,说明发动群众、组织群众参加抗日救亡运动的重要性,对发动群众参加抗战、坚持抗战发挥了积极作用。对丛德滋说来,凡是有利于革命、有利于抗日救亡的事,都是他的分内事,他都积极热情地去做。他除了把通讯社办好之外,还对其他进步新闻出版文化等组织也倍加关心。邹韬奋创办的生活书店经过与反动派的斗争,受到人民群众的热爱,遂逐渐在全国各地设立了数十个分店。丛德滋十分尊敬邹韬奋,主动结识了生活书店理事杜重远先生。

隐蔽战线上的特别党员

1938年秋,根据丛德滋的历史和在兰州的具体表现,由谢觉哉、伍修权介绍并经中共中央批准,接受丛德滋为中国共产党特别党员。同时,由于工作的需要,经党中央批准,丛德滋还参加了第三国际的情报工作。1938 年 12 月,党中央派共产党员李耀华(李振远)、周琦(周梅影)、东方明(丛润滋)三位同志从延安到兰州做地下工作。丛德滋知道他们都是延安抗大学生,便安排他们住在《民众通讯社》自己家里。丛德滋还亲自带李耀华去八路军驻兰办事处面见谢觉哉。当时,李耀华和周琦在兰州无亲友,主要依靠丛德滋掩护并设法介绍职业。很快,丛德滋通过他的朋友王复生介绍李耀华到第八战区文化服务社工作,介绍周琦去兰州中学附小任教师。胞弟丛润滋开始在《民众通讯社》工作,后来被介绍到国民党驻兰空军总监部工作,而且两人都不曾暴露兄弟关系。丛德滋还热心教育引导青年参加革命,向八路军驻兰办事处不断地推荐进步青年去了延安。

盛健(原名盛宝昌),1927 年在长春从事党的地下工作,后在苏联参加了第三国际。1938 年春,以苏共党员身份从苏联经新疆来兰州。苏联驻中国大使兰州代表处设立后,同伍修权、丛德滋从事同一情报系统工作。为了电台安会,丛德滋特将盛健安排住在兰州黄河北咬家沟半山坡的一所小院内,院内有防空洞,可藏电台,丛德滋常去这里活动。盛健也以经营皮毛生意为掩护,经常往返甘、青、新等地搜集情报。丛德滋利用 1935 年在北平和 1936 年在西安曾与曾扩情共过事的关系,直接打入第八战区司令部工作。曾扩清当时任第 8 战区司令部政治部主任,丛德滋是政治部办公室秘书(也兼曾的私人秘书),并有设计委员名义。在第 8 战区司令部,丛德滋认识了一位明友叫张汉臣。张汉臣与张学良将军是世交,曾作为摄影师随同张将军赴日本。抗战期间到兰州,在第 8 战区国民党某部任上校参谋,专门绘制军事地图。丛德滋以东北同乡及曾在张学良将军部下工作过的关系,和张汉臣来往颇密。通过张汉臣准确搜集到许多国民党军事部署和设施等方面的情报。任震英同志是哈工大建筑系毕业的学生,早期在东北从事抗联组织活动。 1938 年到兰州后,经霍龄九同志介绍与丛德滋相识。经过短期的接触和来往,丛德滋将任震英带到八路军驻兰办事处,介绍给谢觉哉和伍修权同志。之后,任便以建筑工程师的身份在丛德滋领导下做情报工作。1938 年秋后,苏联援华的野战炮被国民党反动派藏匿到兰州姊妹沟中。任震英获取这一情报后,及时报告给丛德滋;丛德滋又将这一情况告知八路军驻兰办事处和苏联驻兰军事代表处负责人纳扎诺夫,从而揭穿了国民党消极抗日的阴谋。谢觉哉曾对国民党这一行径进行了严厉批评。1938 年至 1939 年,丛德滋家住在南府街《民众通讯社》院内。后因情报组一部电台要移到中山林附近安放。为此,丛德滋将家址迁到距中山林较近的官异一号居住。为掩护这部电台和便利开展工作,丛德滋派高克明等人在中山林开办了一个煤厂,以经营煤炭作掩护。1939 年农历正月十五日,丛德滋趁青海塔尔寺庙会,到西宁搜集“马家”政治、军事情报,从王洛宾处得到马步芳、马步青与国民党中央之间的矛盾以及其它方面的情报,遂写出了《青海视察报告》。为收集情报。他还参与了《武威地方志》的编纂工作。

我以我血荐轩辕

1939年1月,国民党召开以防共反共为主要内容的五届五中全会,决定了“防共”、“限共”、“溶共”、“反共”的反动方针,随着国民党顽固派反共活动的不断加剧,甘肃革命斗争形势更加紧张。1940年6月6日,中共甘肃工委负责人李铁轮、罗云鹏、林亦青(惠光前)、赵子明等被捕,中共甘肃工委遭到破坏。多数党员在组织指示下做了转移。当伍修权同志向丛德滋转达党中央让他和于千去延安的通知时,丛德滋表示要坚决留下来继续坚持工作。同年夏,党中来调伍修权同志回延安。临行前,他对工作做了全面布署。特约丛德滋在兰州浴池秘谈。他对丛德滋说:“现在情况不好,外面风声很紧,我们不得不有充分的准备。”丛德滋坚定地回答:“你就放心去吧,革命工作能坚持一天就坚持一天”。伍修权再三叮嘱他:“必要时离兰州躲一躲好。”丛德滋在白色恐怖中,继续从容地为党工作。

丛德滋对眼前形势和个人的处境作了分析,认为由于他两年来的工作,在兰州社会上有一定声望,加上当时他的职业掩护,身份并未暴露,处境虽然不利但一时可能还不会有大的危险。鉴于此,他继续留在兰州坚持工作。1941年1月初。国民党顽固派制造了震惊中外的“皖南事变”。第二次反共高潮达到顶点,白色恐怖随即笼罩了兰州。在特务如林的环境下,丛德滋的活动逐渐被特务觉察,加上叛徒的出卖,使他面临极大危险。对此,丛德滋也有察觉,同志们劝他撤离兰州,但是他不愿意立刻就走,他说:“前方流血,后方坚持。一个革命者越是困难越要坚持斗争,革命工作能坚持一天就坚持一天。”就这样他继续冒着危险,忘我地工作在革命斗争第一线。1941年1月20日(农历腊月23日),曾扩情以“过小年”为名,请丛德滋“赴宴”。当日下午,赵石萍、刘大庸等两三位好友到家中力劝丛德滋躲避,但他不肯,并说:“曾扩情让我去,我和他再谈谈,如有变化,再研究怎么办,你们明天早上到我家来,等我把情况告诉大家。”临行前,他对妻子王竹青深情地嘱咐许多才走出家门。就在这天晚上,曾扩情将丛德滋当面交由国民党甘肃调研室主任王继德逮捕,投入兰州大沙沟秘密监狱。

丛德滋被捕以后,敌人开始企图以名誉地位、物质利益来诱骗他变节。特务头子孙步墀等人亲自找他谈话,企图软化他。对此。丛德滋意志坚定,严守党的机密,丛德滋被捕以后,党组织和他的好友积极设法营救,可惜都未成功。穷凶极恶的敌人对丛德滋加剧折磨,酷刑和非人的待遇使他身体日益损坏,最后竟身染重病。特务们不但不予治疗,反而在他高烧之时让他喝洗菜的污水。在惨无人道的折磨下,丛德滋于1942年4月19日在狱中不幸逝世,时年32岁。当时,中共甘肃工委已遭破坏,伍修权同志也已于1941年5月调回延安,八路军驻兰办事处实际已停止工作。同志们和丛德滋生前友好冒着危险为他料理后事,将烈士遗体葬入兰州城东的五省义地基场并举行了简单的追悼会。新中国成立后,党和人民给予丛德滋同志很高的评价,将其遗骨移入兰州华林山革命烈士公墓。

全国解放后,中央落实烈士遗属的政治待遇,谢觉哉首先想到与自己出生入死的亲密战友丛德滋,把烈士遗属的有关情况上报给毛泽东主席。毛主席于1951年1月15日亲笔签署了中央人民政府颁发的编号为“0001号”“革命牺牲工作人员家属光荣纪念证”,由中央人民政府颁发到丛德滋同志的妻子王竹青手里。

丛德滋同志追求进步,投身革命,忠于党的事业,严于职守,模范遵守党的纪律,严守党的机密,在白色恐怖下出色地完成了党交给的任务,为党和人民的革命事业做出了重大贡献。他工作兢兢业业,任劳任怨,除白天参加各种社交活动,采访新闻,搜集情报外,夜间往往还要伏案撰稿,对革命工作投入了极大的热情和全部精力。他勤奋好学,博学卓识,党性坚强,品德优秀,才华出众,是中国共产党的优秀党员,杰出的新闻战士。他为人民的自由幸福和民族的解放贡献了短暂的一生。

联系

联系

新媒

新媒 预约

预约 抖音官方号

抖音官方号 快手官方号

快手官方号 新浪微博

新浪微博 微信公众号

微信公众号 今日头条

今日头条